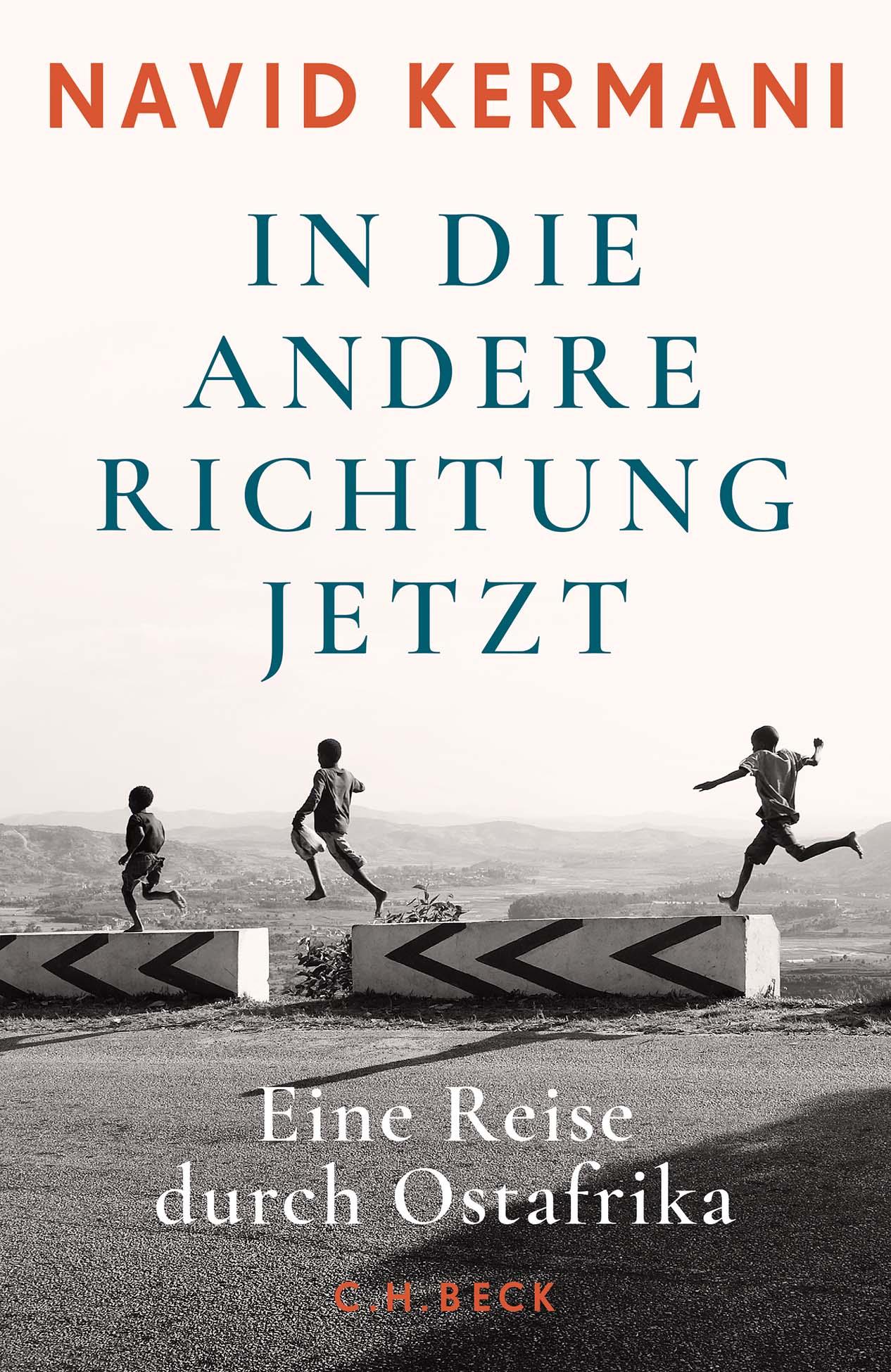

Dies ist ein Auszug aus „Jetzt in die andere Richtung. Eine Reise durch Ostafrika“, dem neuen Buch des Schriftstellers Navid Kermani. Viele der in diesem Band gesammelten Berichte wurden in kürzeren Versionen veröffentlicht für DIE ZEIT geschrieben.

Die Reichen brauchen keine Bürgersteige. Wer zu Fuß unterwegs ist, fast ausschließlich das Personal, schlängelt sich zu beiden Seiten des Asphalts entlang. Glücklicherweise gibt es in Westlands wenig Verkehr und die Straßen liegen im Schatten der Bäume, die hinter den Mauern aufragen. Es ist fast so, als ob man durch einen Wald geht oder eine Tour durchführt. Abends gibt es einen seltsamen Effekt: Die Laternen sind angezündet, aber die Straßen sind menschenleer, kaum ein Fußgänger ist auf der Straße, nur gelegentlich ein Auto. Wegen der Mauern ist nicht einmal ein beleuchtetes Fenster zu sehen, aber die Baumkronen sind beleuchtet – für wen? Während die Bürgersteige bis zum Morgen belebt sind, im Zentrum, in den riesigen Slums, im Osten NairobisSelbst in den Mittelklasse-Wohngebieten breitet sich mit Sonnenuntergang überall Dunkelheit aus. Es gibt Straßenlaternen, aber die Stadt hat ihre Stromrechnungen schon lange nicht mehr bezahlt. In den Westlands sorgen die Bewohner für eigene Generatoren. Aus der Luft betrachtet muss Nairobi nachts wie eine sehr kleine Stadt aussehen.

Ich kam abends an, mit dem Kleinbus. Meine Mitreisenden kicherten, als ich ihnen die Adresse des Freundes zeigte, bei dem ich übernachtete, so wenig passte das noble Reiseziel zu dem billigen Fortbewegungsmittel. Ausgeschlossen, sagten sie mir, ausgeschlossen, dass ich im Chaos des Busbahnhofs selbst ein Taxi finden könnte – mit meiner Hautfarbe und dem großen, silbernen Koffer, und ohne Ortskenntnisse oder lokale SIM-Karte. Nach langer Diskussion wurde entschieden, dass der Fahrer alle anderen zuerst aussteigen ließ und mich dann zu einer Tankstelle brachte, von wo aus er über eine App ein Taxi bestellte. Meine Mitreisenden baten ihn wiederholt, bei mir zu bleiben, bis er mich sicher an den anderen Fahrer übergeben hatte. Ich konnte nicht viel sagen, die Diskussion wurde auf Suaheli geführt, die Ergebnisse wurden mir nur auf Englisch mitgeteilt. Die Sorgfalt erschien mir übertrieben, aber als ich mich am Busbahnhof umsah und auf dem Weg zur Tankstelle in der Innenstadt war, war ich froh, wie ein Kind behandelt zu werden, das sich verlaufen hatte. So viele Menschen um mich herum, so viele Autos, die aus allen Richtungen kamen, und alles im Dunkeln. Aber ich fragte mich auch, was die Fürsorge ausgelöst hatte. Nur die Tatsache, dass ich Ausländerin war, oder auch meine Hautfarbe? Oder meine Zugehörigkeit zu einer höheren Klasse? Wären die Mitreisenden zu einem weißen, mittellosen Menschen genauso freundlich gewesen, und auch zu einem schwarzen Menschen? Auf mich wirkte es wie pure Menschlichkeit, aber vielleicht beruht der Eindruck auf meiner kolonialen Sichtweise, die Klassenunterschiede ignoriert, und nicht nur Klassenunterschiede, sondern die Hierarchie der Hautfarben in der Welt.

Auch Tania Blixen fand die Neger sehr nett.

Eine Schranke, uniformiertes Sicherheitspersonal, Schäferhunde, Überwachungskameras, Stacheldraht links und rechts: das Tor zur Gated Community. Ein zweites Tor, wieder mit Schranke und uniformierten Wachleuten, hinter dem sich das Anwesen befindet: gepflegter Rasen, Personalwohnungen, der Parkplatz, die Großküche. Erst als sich die dritte Schranke öffnet – zum dritten Mal leuchten Sicherheitsleute mit einer Taschenlampe ins Taxi – fahren wir vor die Villa. Dahinter wird der Pool liegen, unsichtbar für das Personal. Wohnt hier eine weiße oder eine schwarze Familie? Von außen lässt sich das nicht erkennen:

Reichtum macht die Menschen gleich, nicht Armut. Es kommt nie oder fast nie vor, dass Weiße Flüchtlingsboote besteigen oder verhungern, an jeder Grenze abgewiesen, abgewiesen oder interniert werden, weil allein ihr Pass sie verdächtig macht. Gab es in Europa während der Kolonialzeit ein Elend, das mit dem in Afrika war kaum minderwertig, die unterste soziale Schicht der Weltbevölkerung besteht heute ausschließlich aus People of Color, oder PoC, wie wir sie jetzt nennen sollten, als wäre das ein Fortschritt. Tatsächlich verschleiert die technisch klingende Abkürzung die Tatsache, dass Rassen auch heute noch in unserer emanzipierten Welt voneinander unterschieden werden. Auch deshalb lösten die Bilder aus der Ukraine einen solchen Schock aus: Weil Weiße ihre eigene Hautfarbe nicht mehr mit Hunger, Flucht und bitterer Armut assoziierten. Anderswo auf der Welt wurden dieselben Bilder viel häufiger mit Gleichgültigkeit und gelegentlich sogar mit Häme aufgenommen: Oh, das erlebt ihr auch?

Natürlich gibt es auch im Westen Obdachlosigkeit, und sie nimmt sogar zu, während die Zahl der Menschen, die immer mehr Profite machen, abnimmt. Aber Slums mit ungepflasterten Straßen, Müllbergen und offenen Abwasserkanälen, ein Leben von der Geburt bis zum Tod in Wellblechhütten oder in Zelten aus Plastikplanen? Wenn ja, dann leben darin Flüchtlinge. Das Ende der Kolonialisierung manifestiert sich in Nairobi darin, dass reiche Schwarze heute in den ehemaligen weißen Vierteln leben, die sich über die grünen, malerischen, klimatisch angenehmen Hügel im Westen der Stadt ziehen. Umgekehrt hat es keinen Zustrom aus den Westlands in die staubige, schattenlose Ebene gegeben, die die Kolonialherren einst den Schwarzen zugewiesen hatten. Die Struktur der Stadt hat sich kaum verändert, nicht einmal die soziale Apartheid. Das Verkehrsnetz etwa ist ganz auf Autofahrer ausgerichtet, obwohl weniger als zehn Prozent der Bewohner ein Auto besitzen dürften. Ungeheuer viel Geld wurde in die Autobahn investiert, die von den Westlands mitten durch, nein, über die Stadt auf Pfeilern bis zum Flughafen im Osten Nairobis führt. Kaum jemand fährt darauf, denn selbst unter den geschätzten zehn Prozent der Autofahrer können sich nur wenige die Maut leisten. Ob ein Fahrer schwarz oder weiß ist, spielt an den Ticketschaltern der Autobahn allerdings keine Rolle. Auch in der Gated Community fällt mir auf, dass die Angestellten die Bewohner unabhängig von ihrer Hautfarbe mit Sir oder Madam ansprechen. Nur am Tor wird ein Unterschied gemacht: Ist man weiß, winken einen die Sicherheitsleute sofort durch, egal ob sie einen kennen oder nicht. Ein schwarzer Besucher muss erst zeigen, dass er zur Gruppe gehört. In Madagaskar nannten die Menschen im bitterarmen Süden meinen Begleiter Lova Vazaha ebenfalls „weißer Mann“, obwohl er nur aus der Hauptstadt stammte – aber als ich im Auto vorfuhr, mit Turnschuhen, Sonnenbrille und Dreiviertelhose andere Insignien des Reichtums trug.

In einer Krankenhausstation des Deutsche Ärzte In Korogocho, dem drittgrößten Slum Nairobis, komme ich mit der dreißigjährigen Sarah ins Gespräch, die zufällig als Hausangestellte in der Gated Community arbeitet, in der ich wohne. Sie verdient 500 Schilling am Tag, umgerechnet etwa drei Euro, von denen sie die Hälfte für die Fahrt ausgeben muss. Wenn ich mit dem Taxi eine halbe Stunde dorthin brauche, steigt sie zwei- oder dreimal um und läuft am Ende zu Fuß am Rand des Asphalts den Hügel hinauf, jedes Mal zweieinhalb Stunden, einfache Strecke, wohlgemerkt. Ihr letzter Arbeitgeber war eine indische Familie, und die Leute behandelten sie gut. Aber als Sarahs Kind krank wurde und dann auch sie selbst, musste Sarah ihren Job aufgeben; sozial abgesichert war sie natürlich nicht.

Und Ihre Arbeitgeber?, frage ich, haben sie Ihnen keine Hilfe angeboten? Sie haben gesehen, warum Sie kündigen mussten.

„Sie haben nicht gefragt, sie haben mir nur eine schnelle Genesung gewünscht“, antwortet Sarah.

Ich frage, was ihr durch den Kopf ging, als sie morgens die Villa betrat.

„Ich war jeden Morgen frustriert“, erinnert sich Sarah. „Ich verstand einfach nicht, warum sie auf dieser Welt lebten und ich nicht. Warum ich in Korogocho geboren wurde und nicht sie.“ Aber ich musste trotzdem dorthin gehen und ich musste dankbar sein. Jetzt habe ich den Job nicht mehr, und das ist viel schlimmer.“