Die neue EKD-Chefin Kirsten Fehrs macht im Hinblick auf Migration deutlich: Ihre Kirche leugnet nicht die Gefahr, die von Dschihadisten ausgeht. Gleichzeitig geht die aktuelle Asyldebatte in die falsche Richtung. Beim Thema Missbrauch kritisiert sie ein „verbreitetes Schweigen“ in kirchlichen Strukturen.

Kirsten Fehrs, 63, ist seit 2011 Bischöfin in den Bezirken Hamburg und Lübeck der Evangelischen Nordkirche und wurde im November 2024 zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt. Seit November bekleidet Fehrs kommissarisch dieses Amt 2023, nachdem die bisherige Ratsvorsitzende Annette Kurschus wegen Mängeln im Umgang mit sexuellen Übergriffen in den 1990er Jahren zurückgetreten war.

WELT: Frau Bischöfin Fehrs, 2024 wurde für die evangelische Kirche zum Jahr des Missbrauchsschocks: Im Januar dokumentierte die von ihr in Auftrag gegebene Studie „ForuM“ ein erschreckendes Ausmaß an Verbrechen und Vertuschungen im Zeitraum 1946 bis 2020. Wie weit hat sich die Kirche damit arrangiert? mit den Folgen? Wo liegen hieraus die Defizite?

Kirsten Fehrs: Ab 2018 haben wir mit dem Elf-Punkte-Aktionsplan und der Gewaltschutzpolitik erste Standards für Prävention und Aufarbeitung auf EKD-Ebene gesetzt, die in den Landeskirchen zum Gesetz wurden. Im Jahr 2024 haben wir auf Basis der Studie ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt, um einen tiefgreifenden Kulturwandel herbeizuführen. Hinzu kommen das neue Disziplinarrecht mit einer deutlichen Stärkung der Betroffenen im Verfahren sowie erweiterte Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung von Pfarrern, um ein weiteres Bewusstsein für die Gefährdung durch sexuelle Gewalt zu schaffen.

Hier müssen wir noch weiter ausholen: Es muss deutlich werden, welche Risiken in den spezifischen Näheverhältnissen der Kirche liegen. Was ist von vornherein zu beachten, wenn beispielsweise in einer Gemeinde ein Kinderchor gegründet wird? Die Sensibilisierung auf allen Ebenen zu fördern und Schutzkonzepte überall umzusetzen, erfordert noch einiges an Arbeit und fachkundigem Personal, das Schulungen durchführt und für die Einhaltung der entwickelten Standards sorgt.

WELT: Worauf sollten Sie genau achten?

Fehrs: Für viele Pfarrer war und ist es selbstverständlich, in einer Gemeinschaft Freundschaften zu pflegen. Und lange Zeit war es keine Seltenheit, dass der private Bereich der Kirche, das Pfarrhaus, vielen Gemeindemitgliedern offen stand. Das ist in den allermeisten Fällen völlig unkritisch, stärkt oft Beziehungen, kann aber potenziell für Täterstrategien ausgenutzt werden: Kinder und Erwachsene können gleichermaßen in die eigenen vier Wände gelockt werden. Auch Begrüßungsrituale wie Umarmungen bergen Risiken. Dabei geht es nicht um pauschale Verbote, sondern um Aufmerksamkeit, um das Verständnis, wo Grenzen bestehen und respektiert werden müssen.

WELT: Für das Frühjahr 2025 ist eine allgemein verbindliche Anerkennungsrichtlinie geplant, wonach es unabhängig von der Verjährungsfrist keine Obergrenze für individuelle Zahlungen an Betroffene und 15.000 Euro für Straftaten geben soll. Wie viel Geld wurde bisher an die Betroffenen ausgezahlt, was ist sonst noch zu erwarten?

Fehrs: Seit 2012 haben die Landeskirchen Sachleistungen im Wert von rund 7,4 Millionen Euro erbracht. Darüber hinaus engagiert sich die Evangelische Kirche von Anfang an im Ergänzungshilfesystem, im Heimerziehungsfonds und in der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Seit 2012 wurden insgesamt rund 74,8 Millionen Euro eingesammelt. Dabei folgte es den Empfehlungen des Runden Tisches Heimerziehung aus dem Jahr 2010 und des Runden Tisches zu sexuellem Kindesmissbrauch aus dem Jahr 2012. Es ist nicht möglich, verlässliche Größenordnungen für die Zukunft abzuleiten.

WELT: Die Forum-Studie beschrieb viele Faktoren, die Taten und Vertuschungen in der Kirche begünstigen. Welcher Faktor stört Sie am meisten?

Fehrs: Das erste Mal beunruhigt wurde ich im Jahr 2011, als ich mich mit dem sogenannten Ahrensburger Missbrauchsfall beschäftigte, mit dem ich als Bischof in den Bezirken Hamburg und Lübeck konfrontiert war. Es war mir völlig unerklärlich, wie viele Menschen in der Gemeinde etwas wussten oder vermuteten, ohne einzugreifen. Es herrschte weitverbreitetes Schweigen. Dabei ging es sicherlich um die Wahrung des Selbstverständnisses der liberalen und offenen Kirche mit ihren partizipativen Gemeinschaften, wie wir sie heute kennen.

Dass gerade diese Kirche, für die ich selbst stehe, solche Aktionen möglich gemacht hat und gerade in diesen partizipativen Gemeinschaften solche manipulativen Effekte entfalten konnte – das hat mich nachhaltig beunruhigt und tut es bis heute. Gleichzeitig können wir fast ein Jahr nach Veröffentlichung der ForuM-Studie sagen, dass wir mit dem Aktionsplan und den Gewaltschutzrichtlinien bei allen verbleibenden Aufgaben einen großen Schritt vorangekommen sind.

WELT: Das zweite große Problem der Kirche ist der anhaltende Mitgliederschwund. Als Sie gewählt wurden, sagten Sie, dass die Kirche kleiner und ärmer werden würde.

Fehrs: Sie zitieren mich nicht vollständig: Ich habe hinzugefügt, dass wir uns aus diesem Grund nicht zurückziehen.

WELT: Umso mehr stellt sich die Frage, wovor die Kirche nicht zurücktritt – und woran sie deshalb sparen muss. Wie lässt sich das im Bundesnetzwerk der Landeskirchen, Kirchenkreise, Gemeinden und Diakonieverbände steuern?

Fehrs: Das kann und will ich nicht vorgeben. Hierzu gibt es in allen Landeskirchen bereits laufende Zukunftsprozesse. Aber ich kann meine Führungsposition nutzen, um möglichst genau zu beschreiben, was auf welcher Ebene erreicht werden kann. Manchmal machen wir die gleichen Dinge drei- oder viermal, obwohl ein einziges Mal ausreichen würde. Es ist auch nicht unbedingt sinnvoll, auf höheren Ebenen über Themen zu entscheiden, die nur einzelne Gemeinschaften regeln können. Ich möchte dazu beitragen, ein Verständnis dafür zu schaffen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen.

An manchen Stellen ist es durchaus sinnvoll, wenn die EKD die Aktivitäten der Landeskirchen koordiniert. Koordination ermöglicht Synergien, die Kosteneffizienz ermöglichen. Darüber hinaus müssen grundsätzliche Fragen, die derzeit in nahezu allen Landeskirchen aufgeworfen und an die EKD herangetragen werden, auf EKD-Ebene diskutiert werden. Zum Beispiel, ob wir den Beamtenstatus unserer Pfarrer weiterhin aufrechterhalten können und wollen.

WELT: Im protestantischen Föderalismus ist es den Kirchensteuerzahlern bislang nicht gelungen, zu erkennen, wo der Schwerpunkt auf Sparen und weiterem Engagement liegen soll.

Fehrs: Ja, die EKD muss diese Grundlinien erkennbar machen. Zu diesem Zweck hat die Synode 2020 einen Zukunftsprozess und die Neuausrichtung der Finanzstruktur auf den Weg gebracht. Dank der großen Kirchenmitgliederbefragung im Jahr 2023 wissen wir auch, wo die Mitglieder glauben, dass wir keine Abstriche machen sollten. Weder in kirchlichen Kitas und Schulen, nicht in der Jugendarbeit allgemein, auch nicht in der Seelsorge angesichts der grassierenden Einsamkeit. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder fordert auch soziales Engagement für die schwächeren Menschen, schätzt unsere diakonische Arbeit und auch unser Engagement für Flüchtlinge.

Damit das alles erhalten bleibt, bin ich jedem Christen dankbar, der mit seiner Kirchensteuer dazu beiträgt. Was als Gegenleistung nicht mehr geleistet werden kann, bleibt eine offene Frage, die wir kontrovers diskutieren. Dies kann von Landeskirche zu Landeskirche unterschiedlich sein.

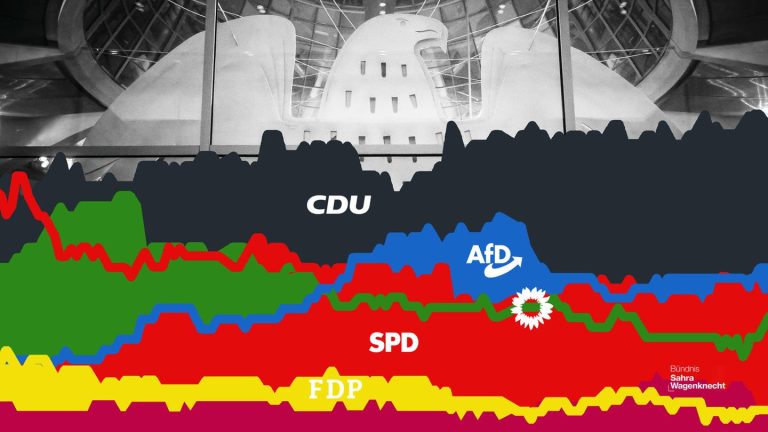

WELT: Das hätte die EKD-Synode in Würzburg Anfang November tun können. Stattdessen beschäftigt sich die Synode seit Jahren vor allem mit gesamtpolitischen Themen – diesmal Migration, zuvor Klimaschutz – und scheint es wichtiger zu finden, eine Meinung zu haben, als sich mit den drängendsten Problemen der kirchlichen Strukturkrise zu befassen.

Fehrs: Die künftigen Prozesse sind Thema jeder unserer Synodensitzungen. Das versteht sich von selbst. In Würzburg haben wir uns nicht nur im Rahmen der Budgetplanung auch intensiv mit weiteren möglichen Synergien beschäftigt. Sie drücken es so aus, als ob es uns um Migration oder Klimaschutz ginge, und zwar rein appellativ. Doch die Betreuung von Flüchtlingen steht ebenso im Mittelpunkt der kirchlichen Tätigkeit wie die Arbeit mit Obdachlosen oder die Bewahrung der Schöpfung. Unser Glaube verpflichtet uns dazu. Denn diese ist nicht losgelöst von der Welt, in der wir leben, sondern bestimmt vielmehr die Art und Weise, wie wir diese Welt betrachten.

WELT: Die Betreuung von Flüchtlingen bedeutet jedoch nicht, dass politische Strategien zur Eindämmung illegaler Migration und zur Abschiebung von Menschen ohne Aussicht auf Schutzstatus so harsch kritisiert werden, wie dies auf der EKD-Synode geschehen ist.

Fehrs: Aber ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Wenn es um Illegalität geht: Dass die Abschiebung extremistischer Gewalttäter wie des Solinger Attentäters möglich sein muss, ist für uns nicht umstritten. Es bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass Abschiebungen von Personen, die nachweislich kein Aufenthaltsrecht haben, grundsätzlich möglich sein müssen. Dies muss aber auch unter menschenwürdigen Bedingungen geschehen.

WELT: Ansonsten wurde die Verschärfung der Asylpolitik heftig kritisiert.

Fehrs: Wir leugnen keineswegs die Bedrohung durch dschihadistische Attentäter oder antisemitische Islamisten. Was wir kritisieren, ist, dass in der aktuellen Asyldiskussion in vielen öffentlichen Debatten die vielen Flüchtlinge, die unseren Schutz brauchen und mit einer solchen Gewaltbereitschaft überhaupt nichts zu tun haben, mit den Tätern in einen Topf geworfen werden. Dies wird den Menschen nicht gerecht, die selbst vor Gewalt und Verfolgung geflohen sind und unseren Schutz brauchen. Andererseits müssen und werden wir als Kirche den Fanatismus in unseren Gesprächen mit muslimischen Religionsvertretern anprangern.

WELT: Ist die Kirche offen genug für die Kritik am aktuellen Migrationsgeschehen aus dem demokratischen Spektrum? Auf der Synode hieß es, die Menschen hätten Verständnis für diese Kritik. Das wirkte sehr herablassend.

Fehrs: Den Begriff Empathie verwende ich in diesem Zusammenhang nicht. Mein Ziel ist es, dass die Kirche Orte der Kommunikation schafft, insbesondere zum Thema Migration, das in unserer Gesellschaft sehr umstritten ist. Wo unterschiedliche Perspektiven und Positionen ausgetauscht werden können. Natürlich sollten auch die Erfahrungen von Freiwilligen, die am Ende ihrer Kräfte sind, ernst genommen werden, ebenso wie die von Menschen aus Dörfern, in denen neben Positivem auch Negatives erlebt wird.

Wir als Kirche dürfen keinen Habitus pflegen, als wären wir bessere Menschen. Unser Ziel ist es jedoch, uns an der Menschheit und den Mitmenschen zu orientieren. Weil andere dies auch auf legitime Weise tun, brauchen wir einen pluralistischen Dialog. Allerdings sollte dies nicht vom Starren auf die Krise geprägt sein, sondern vielmehr von der Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren ändern wird. Besonders im Advent – mit seiner Zuversicht auf den Neuanfang.

Politischer Redakteur Matthias Kamann ist bei WELT zuständig für Agrarpolitik, kirchliche und gesellschaftspolitische Themen sowie Verkehr.