Bis in die 1960er Jahre spielte der Begriff „Bürgerblock“ in den politischen Debatten der Bundesrepublik eine wichtige Rolle. Gemeint war damit meist die Zusammenarbeit der Christlich Demokratischen Union (CDU) und der Christlich Sozialen Union (CSU) mit kleineren Parteien der parlamentarischen Rechten: der Freien Demokratischen Partei (FDP), der Deutschen Partei (DP) und später, ab 1953, dem Block der Vertriebenen und Entrechteten (BHE). Die erste Bundesregierung, die am 20. September 1949 ihre Arbeit aufnahm, basierte auf einem typischen Bürgerblockbündnis aus CDU/CSU, FDP und DP.

An die Spitze gingen die Christdemokraten unter Konrad Adenauer. Ihrem Selbstbild zufolge bestand die Union aus „Männern und Frauen aller Gesellschaftsschichten und aus den verschiedensten ehemaligen Parteien (…). Die meisten von ihnen kamen aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern des Nationalsozialismus.“ Die schärfste Gegenposition zu diesem Heroismusbild findet sich in der Äußerung eines Beamten der britischen Besatzungsbehörden, der die CDU als „amorphe Omnibuspartei der Mitte“ bezeichnete.

Das „C“ der CDU sollte Prestige garantieren

Das war zwar bösartig, aber nicht falsch. Ein Insider betonte zudem, das eigentliche Erfolgsrezept der Union beruhe auf der „Integration pluralistischer Interessen durch die politische Einheit der Partei“ (Johannes Gross). Dabei ging es weder um die Nation als entscheidenden Bezugspunkt noch um das Christentum im eigentlichen Sinn. Tatsächlich wurde das „C“ nur deshalb in den Parteinamen aufgenommen, weil es Prestige garantierte und den Rückhalt des auch in der Nachkriegszeit noch einflussreichen Vereinskatholizismus sicherte.

Tatsächlich konnte an der Bedeutung der Tradition des politischen Katholizismus für die Union kein Zweifel bestehen. Dies zeigte sich schon daran, dass ein bedeutender Teil der Parteiführung aus dem Zentrum kam. Das galt auch für Adenauer, der allerdings von Anfang an alles tat, um diese Kontinuität zu schwächen. So schätzte er es etwa, wenn nicht nur in der Predigt des Ortspfarrers, sondern auch in Hirtenbriefen Wahlempfehlungen zugunsten der Union ausgesprochen wurden, stärkte zugleich aber entschieden den überkonfessionellen Charakter der CDU.

Dies hatte weniger mit Sympathie für den Protestantismus zu tun als vielmehr mit der Sorge, die Partei könnte sonst wieder im „Zentrumsturm“ eingesperrt werden. An die Protestanten wandte er sich vor allem dann, wenn er ein Gegengewicht zu „klerikalen“ Tendenzen oder den Vorstößen des Arbeiterflügels der Union brauchte. Unter solchen Umständen machte Adenauer auch Zugeständnisse an die „deutschnationalen“ Tendenzen der Protestanten, obwohl er schon unmittelbar nach Kriegsende davon überzeugt war, dass die deutsche Einheit auf absehbare Zeit unerreichbar bleiben würde.

Nationale Positionen vertrat vor allem die FDP

In gewissem Sinne kann man das besondere Verhältnis zwischen Christlich Demokratischer Union und Christlich Sozialer Union als eine Variante des Proporzsystems innerhalb der CDU verstehen. Damit wird man allerdings der Bedeutung der bayerischen „Landespartei“ nicht gerecht, die unmittelbar nach ihrer Gründung eine Stärke erlangte, die sie zum bestimmenden Faktor der Landespolitik machte. Ein Status, der allerdings nicht unangefochten blieb. Heute fast vergessen, bestand bis Anfang der 1960er Jahre ein Konkurrenzverhältnis zur Bayernpartei (BP), die noch stärker an der katholischen Tradition und am Föderalismus (teilweise Separatismus) orientiert war als die CSU.

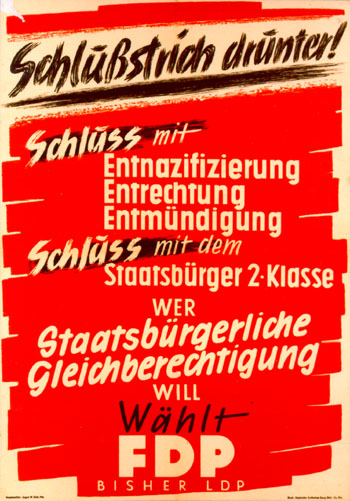

Die FDP stellte mit ihren Schwerpunkten auf „Reichseinheit“, Kulturchristentum und Marktwirtschaft die deutlichste Opposition zu diesem Programm dar. Die Liberalen durften in der zweiten Hälfte der 40er Jahre durchaus glauben, mit diesem Angebot eine erfolgreiche bürgerliche „dritte Kraft“ zwischen den „sozialistischen“ Großkonzernen CDU/CSU und SPD zu werden und keineswegs auf die Rolle des „entscheidenden Faktors“ oder „Mehrheitsvermittlers“ beschränkt zu sein. Besonders groß waren allerdings die internen Spannungen innerhalb der Liberalen, zwischen jenen, die vor allem einen gegen die Gewerkschaften und die „Marxisten“ gerichteten Kurs verfolgten, und jenen, die in der Partei den Kern einer „Großen Rechten“ sahen.

Tatsächlich vertrat im ersten Nachkriegsjahrzehnt keine andere Partei im Bundestag so entschieden nationale Positionen wie die FDP. Dies drückte sich bereits in der scharfen Kritik an der Entnazifizierung aus. Die Freien Demokraten lehnten die „neue Hexenjagd“ ab und einige Landesverbände forderten gar eine „Generalamnestie“ mit explizitem Verweis auf die Kriegs- und Nachkriegsverbrechen „der Anderen“. Die betont nationale Linie kam auch darin zum Ausdruck, dass man Gustav Stresemanns Außenpolitik der einseitigen Westbindung gegenüberstellte, die Adenauer favorisierte.

Die deutsche Partei blieb von Niedersachsen abhängig

Im ersten Bundestag bildete die FDP eine Fraktion mit der Deutschen Partei. Diese Zusammenarbeit war bereits im Parlamentarischen Rat und auf Landesebene durch die gemeinsame „antimarxistische“ Front entstanden. Erweitert wurde diese Zusammenarbeit durch die Gründung der Niederdeutschen Union (NU) aus CDU und DP im Gebiet Niedersachsen. Hauptgrund hierfür war die Zurückhaltung gegenüber der „katholischen“ CDU in den protestantisch und welfisch geprägten Gebieten, die bereits zu einer engen Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landespartei (NLP) geführt hatte.

Nach ihrer Umbenennung in Deutsche Partei konnte sie in den verbliebenen Teilen der britischen Zone (Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein) Vereine und nach Gründung der Bundesrepublik weitere Vereine in den neuen Bundesländern gründen, die allerdings nur teilweise handlungsfähig waren (Berlin, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen). Die Annahme, dies würde ausreichen, um eine echte Bundespartei unter dem Motto „Macht die Rechte stark!“ zu gründen, sollte sich nicht bestätigen. Fakt blieb, dass die welfische Stammwählerschaft die eigentliche Machtbasis der DP bildete.

Die Mitte-Rechts-Koalition verlor rasch an Unterstützung

Angesichts der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik wird oft übersehen, wie schwierig und prekär ihre Anfänge waren. Es muss deshalb betont werden, dass Adenauers Kurs – Wiederaufbau, Wiedererlangung der Souveränität, wirtschaftliche, militärische und politische Integration in den Westblock – nicht nur umstritten war, sondern nach Ansicht vieler Zeitgenossen zum Scheitern verurteilt war.

Jedenfalls verlor die erste Bundesregierung rasch ihren Rückhalt in der Bevölkerung. Umfragen während der ersten Legislaturperiode des Bundestages zufolge hielt nicht einmal ein Drittel der Bürger die politische Linie für erfolgversprechend. Die Arbeitslosigkeit war infolge der Währungsreform wieder angestiegen. Es galt, exorbitante Nachkriegskosten zu bewältigen, Verhandlungen mit den Siegermächten voranzutreiben, den Status des Saargebietes zu klären und praktische Schritte zur Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zu unternehmen.

Vor diesem Hintergrund war es, wie der Historiker Hans-Peter Schwarz anmerkte, keineswegs sicher, dass „die neue Adenauer-Regierung ein besseres Schicksal erleiden würde (…) als die unheilvollen Quisling-Regime, die zwischen 1940 und 1944 im gesamten deutsch besetzten Europa installiert wurden.“

JF38/24